一件南宋吉州窯青花雙鳳紋盤

可成為元以前成熟民窯青花瓷的代表

馮先銘前輩在〈有關青花瓷器起源的幾個問題〉中寫道「研究我國青花瓷的人多持宋代說,遺憾的是至今尚未發現宋代景德鎮青花器。」,就是希望可以找到一件完整宋代青花器作為證據。

子石硯齋所提供青花雙鳳紋盤,從眼學比對(胎、釉、燒造技術、裝飾手法)是符合南宋吉州窯的產品,況且1975年江西吉安縣吉州窯遺址,松林坡窯遺址,發掘出三塊宋青花瓷殘片,與青花鳳紋盤作比較可算是一脈相承的作品,吉州窯在北宋已開始試造圖案簡單的青花瓷,至南宋成熟的民窯青花器便燒製成功,以青花雙鳳紋盤為實證。

所以中國最早的成熟青花瓷的創燒,從原料技術及工匠都是源於中國,並沒有外來因素的介入。

南宋吉州窯青花雙鳳紋盤

(口徑

斂口,圓邊,弧腹,平底,高圈足,白瓷質,精緻結實胎體旋紋明顯,釉質薄,微泛黃,不均有淚痕,不施滿釉,盤內底中心一塊露胎處有火石紅並有覆燒時另一個疊在上面的盤子的圈足痕跡,因這道圈痕徑約

盤內底正中心一圓約徑

盤外面亦不施滿釉,圈足平整且高足,沿寬平,內旋輪紋明顯,無釉無沾沙,有火石紅。青花是用國產鈷料,藍色微灰,無暈散或黑色結晶斑,繪雙鳳(是吉州窯最常見的紋飾),鳳為雞首長尾,秀巧纖細,錦翎展翅,自然飄逸雙鳳首尾相接以折枝菊花一束相隔,筆法簡鍊有力,盤內正中心有青花雙圈,內繪六瓣梅花一朵,中心書寫「合」字。盤外青花雙圈線內繪四朵折枝梅花,生動雅意。這種裝飾手法是當時南宋吉州窯黑瓷及白瓷釉下彩繪的普遍式樣,不過傳世品多是釉下黑彩或褐彩,而青花釉下彩非常少見。

這件完整的南宋吉州窯青花瓷實為珍貴,亦可作為中國成熟民窯青花瓷始燒於南宋的有力實證。

此盤為傳世品,證其年代及品類要從對窯口開始。

為什麼認為是南宋吉州窯產品?

Ⅰ器形

吉州窯是宋代的著名民窯,所以生產日常生活用品為主。器形較簡單,北宋早期以碗類居多,亦有瓶罐,高足杯,壺等,多厚唇寬足。到南宋時期造型增加,有碗、盤、碟、缽、瓶、壺、杯、爐、罐器型等。

此盤胎體厚重,底足高而寬平,斂口圓唇,造型簡單,是符合吉州窯產品的格式。

Ⅱ胎釉

南宋吉州窯盛燒黑瓷和白瓷釉下彩繪,黑瓷的胎是粗鬆,呈米黃色至灰白色。但白地彩繪瓷製品則較精細,產品加工亦較精緻,而且不用化妝土(北方磁州窯是用化妝土的)直接彩繪畫於素胎再施薄的透明釉高溫燒成,大部分是釉下黑彩或褐彩,鈷料彩繪少見。

此盤瓷質細緻潔白,以國產鈷料繪畫在素胎上再施透明薄釉,高溫一次燒成。

江西是中國產鈷料的地方之一,而吉州地區的盧陵土青及永豐土青都可作青花器的釉料,工匠用鈷料作為繪畫原料是很自然的事,青花器是當時釉下彩繪的一種是有可能,因技術與原料已有。吉州窯的燒成溫度已達

Ⅲ裝飾手法

宋吉州窯燒製的產品類型都不及其他窯口多,但裝飾手法卻非常豐富,有刻花、印花、剪紙、釉下彩繪,更創新以彩釉為裝飾。

南宋時盛燒的白釉彩繪瓷,及黑釉白彩瓷,形成吉州窯彩繪藝術的獨特風格,不僅成為宋代民窯器的重要產品,而對後來景德鎮彩繪瓷發生直接的影響。(圖1-8) (圖1-9)

繪畫的紋飾圖案極豐富,包括鳳紋、龍紋、鹿紋、梅紋、荷蓮紋、卷草紋及吉祥語等。有開光形式,組合或單獨紋飾的運用,層次分明、疏朗秀麗,筆法簡鍊嫻熟。

A.鳳紋圖案是南宋吉州窯的常用紋飾之一(圖1-8) (圖1-10) (圖1-11) ,與此青花雙鳳紋盤比較,可看到如出一轍的圖案排列及繪畫手法。雙鳳首尾相接,中間以菊花相隔,筆法流暢自然生動。盤心繪一梅花,花心一「合」字,吉祥語亦是吉州窯常用。

B.梅紋 亦是南宋吉州窯常用紋飾一種,以折枝或朵花式組成喜鵲登梅,月影梅及梅竹等。(圖1-12) (圖1-13)

在這南宋吉州窯青花雙鳳紋盤外就是用折枝梅花為裝飾。盤心亦繪一朵六瓣梅花。

C.盤心書寫吉祥語亦是南宋吉州窯的一特色。

從1974年江西省文管會在永和窯遺址試掘發現「標本還有一種較粗的在盤盌的裏部印『吉』『記』等字樣」。

吉州乳白瓷早在北宋時期即有大量內底釉上用醬褐彩書以「吉」「記」少數器書「慧」「太平」和「本覺」等文字的產品。

此青花盤心所寫「合」字也符合南宋吉州窯的風格。

從以上幾點可證此雙鳳紋盤的裝飾手法與南宋吉州窯所用的吻合。

Ⅳ燒窯工藝特徵

吉州窯創燒於唐末五代,在悠久的燒製歷程中,形成其獨有風格,在出土器物中得到證明。

吉州窯的製瓷技術特徵與雙鳳青花盤對比:

1.瓷土淘練

瓷土是從永和鎮附近供應充足,雞岡龍渡出產白而膩的瓷土(《青原山志》說「取雞岡龍渡土作器」),淘練方法成熟,胎質偏黃鬆,亦有部分較細緻潔白,用作白瓷釉下彩,但仍不及景德鎮土白淨。

此盤瓷質灰白,露胎處泛黃現出火石紅,表示胎土含鐵質重,與南宋吉州窯產品符合。

2.製坯成型

吉州窯製坯方法有三:拉坯、印坯和手製成型,其中印坯成型是製琢器,瓷枕等,手製成型適用於泥塑玩具。最普遍又發展最純熟是拉坯成型,主要製造圓器如盤碗杯罐等,待拉坯半乾之後進行修坯,主要是「利坯」和「挖足」兩道工序,吉州窯器的修坯特色是「多見刀痕,旋修時往往在幾刀之中求得準確。」

此盤是圓器,由拉坯成型,盤壁厚薄適中,是熟練的拉坯手法,修坯旋紋明顯,器型規整俐落,盤底挖足,足壁寬厚,刀痕和旋紋明顯,且看到是幾刀的功夫完成,不似後期明清時的底是修整規矩。合乎南宋吉州窯產品格式。

3.施釉方法

吉州窯所用施釉方法有浸釉,吹釉和洒釉三種。一般的產品是以浸釉為主,且有施釉不滿為特徵,底部無釉或施半截釉、乳白釉的釉色薄而泛青,施釉不勻,有淚痕的斑跡。吹釉或灑釉多用於黑瓷。

此盤是白瓷釉下彩,用鈷料繪圖案於素胎,待乾以浸釉方式罩以透明釉,釉薄,泛青,有淚痕,施釉不滿,盤心和盤外半截釉,底無釉,正與吉州窯施釉方法符合。

4.燒瓷方法

宋代吉州窯的燒瓷方法總括五種:

j「襯块」燒是早期青瓷的燒製方法,在兩器間襯一小塊土,但燒製後易與器壁相黏,影響美觀,所以北宋中期就不用。

k「窯錢」式燒法,吉州窯施釉不滿,外截施半截釉,使釉不能下流,底式厚重又不施釉,在器底與匣鉢之間襯以圈狀窯錢,免其搭釉。

l「素块」疊燒的方法,南宋時為適應大量生產,往往在碗的摞燒時將碗的內部切削出一個圓圈狀或圓塊狀,面積比碗底略大,便於把另一只底部無釉的碗疊上,可防止搭釉又可一次疊燒多只碗,提高生產效率,這種內部素块燒法多用在黑瓷,亦有用於白瓷。

「白瓷製品樣式較複雜,繪花的白瓷器好像多是大件,器底有畫花或青釉所寫的吉字或記字。渣餅雖有數量不多,當時似仍有以碗套碗疊重入窯的作法。」〈吉州窯遺址概況〉何國維 文物 1953

同樣的方法在金代(南宋)北方窯場亦可見其使用,不採用支墊窯具,而是在器內底中心刮釉,刮釉的大小以疊燒盤碗的足徑大小為準,以大於足徑為度,這樣可以節省空間,比較平穩,不容易引起窯黏,此法流行於金代陜西枸邑窯及山西介休窯(圖1-14) (圖1-15)。

„一匣鉢裝燒一件器物的方法是用於較精美的產品

…定窯型作品就仿照定窯的覆燒法,匣鉢壁內呈鋸齒狀一節一節摞起,器物口沿切削無釉部份反扣在鋸齒型的匣鉢裡此種支圈覆燒法盛於北宋。

大家應早已注意到此青花雙鳳紋盤內中央一圈素块面積徑大於盤底,並且有深深幾道圓圈痕,正與盤底徑寬相同,而盤底是寬平厚實無釉,燒成方法正是以上所述的第l種之「內部素块疊燒法」。是南宋吉州窯的燒製特徵,亦是強烈佐證。

結論

古物鑑證中認窯口是非常重要,經以上詳細比對,子石硯齋所藏青花雙鳳紋盤是南宋吉州窯所製產品無誤。

再用反證的方法去審查:

1.會不會是北宋磁州窯產品呢?

宋代兩大著名出產白瓷釉下彩的民窯場是北方磁州窯及南方吉州窯,此件青花雙鳳紋盤會是磁州窯所製嗎?答案是否定的,因磁州窯在北方所用瓷土質地較黃,為求美觀採用了化妝土法,其白釉的釉下彩是在成型的坯上,先敷一層潔白的化妝土,然後用黑料繪畫,再施一層薄而透明的玻璃釉,才進行燒造。

此盤不是用化妝土,而且磁州窯的疊燒法是用五條支釘,不同於吉州窯。「疊燒法見於磁州窯窯址標本,彭城鎮窯址標本白釉劃花碗復原後看出紋飾內容有十多種,反映了匠師們嫻熟的技法。白釉劃花盤碗採用疊燒法,裡部都有五個條型支燒痕跡,是美中不足之處」《中國陶瓷史》

2.會不會是元景德鎮的產品?

「湖田窯的元青花瓷器都和仰燒卵白釉小足碗盤一道出土,雖有早晚之分,但其堆積層中從未見有覆燒芒口折腰碗,因此我們認為湖田窯的元青花瓷器是在覆燒方法淘汰之後才出現的。由於元代早期尚流行覆燒法,因此它們的『年齡』當不會早於十四世紀。不過元代景德鎮不只湖田窯出青花,所以論斷只適用於湖田。不一定適用於湖田以外的窯場(如鎮窯)。但湖田窯稍早的青花與伊朗、土耳其的傳世品,以及印度德里宮殿故址出土物相近,而稍晚的則與菲律賓的出土物相似,因此我們認為以上各地所出之青花(截至目前為止)也不會早於十四世紀。」〈景德鎮湖田考察記要〉劉新園 白焜

從以上景德鎮湖田窯出土物考證元景德鎮湖田窯青花器是出現於疊燒法被淘汰之後,此青花雙鳳紋盤是用疊燒法製成,所以一定不是元景德鎮湖田窯的產品,至於景德鎮其他民窯青花出現時間更晚,亦不會用覆燒法製成。

此青花盤所用瓷土亦不符合景德鎮土,又是用覆燒法製成的青花器所以一定不會是元景德鎮產品。南宋吉州窯是此青花盤唯一的可能性產地。

再下來就是要從吉州窯址尋找類似產品。

從文獻看吉州窯

〈宋元明考古〉 秦大樹著 20世紀中國文物考古發現與研究叢書2004年

從南宋後期到元代,江西吉安吉州窯開始較多地生產白瓷和黑瓷,尤其以彩繪白瓷和加施各種裝飾的黑釉瓷器為特點,對後來的製瓷業產生較大的影響。

〈中國陶瓷史〉中國矽酸鹽學會主編 文物出版社 1980年

北宋末年靖康之變北方地區一些瓷窯遭到了一定程度的破壞,磁州窯部分工匠也遷到了安徽、浙江、和江西等地繼續從事燒製瓷器。吉安吉州窯也燒製了具有磁州窯風格的白地釉下彩繪裝飾品種,這種瓷器就其體系來說是屬於磁州窯系的。吉州窯釉下彩會對景德鎮青花瓷器有較大影響。

〈宋瓷在藝術上的要素〉徐祖勳著 新士林出版社印行 1974

從出土物來看,這種繪畫風格的瓷器紋飾,是從北宋中期以後,一直到元代都很盛行。南宋以後,江西吉州窯已在倣定製作的基礎上,從事於白瓷加彩,卻具有磁州型的黑花和赭花風味。

至若所謂南定的吉州窯器,都是與定窯有相關連的。

〈中國陶瓷史〉吳仁敬,辛安潮著 中國文化史叢書 台灣商務印書館 1980

吉州窯江西吉安永和市,其器與柴器定器相類。宋時有五窯,舒翁燒名最佳,舒翁有女曰舒嬌,尤善陶瓷,其所出品與哥窯等價,故時人稱之為舒公窯,因舒與書同聲,故又每有誤稱為書公者。相傳宋文丞相(文天祥)過此,窯變為玉。工懼,封穴而逃於饒,故元初景德鎮陶工,多永和人。

〈中國陶瓷史話〉李啟明著 格物叢書 明文書局 P166

特別值得注意的是宋代燒製釉下彩繪的另一個瓷窯―江西吉安永和鎮的「吉州窯」,吉州窯在宋代除燒造黑釉瓷外也燒造釉下彩瓷。這種釉下彩繪技法可能是在北宋「靖康之變」以後,北方磁州窯的部份窯工南遷江西,把釉下彩繪技術帶到了永和鎮。永和鎮與景德鎮相距較近,宋末元初吉州窯停燒,其釉下彩繪的畫工轉到了景德鎮。另外我們從現存的元代青花瓷器的許多製飾紋樣來看,有些是直接來源於吉州窯,如卷枝紋、卷錢紋,回紋等。元代青花瓷器中除白地藍花外還有藍地白花,這種畫法也相同於吉州窯的褐地白花。

〈中國古窯的故事〉 滕磊 達微住著 山東畫報出版社2008 p165

宋代青白瓷不僅遠遠超過了越窯。青白瓷這種類玉的顏色是景德鎮獲得了「鐃玉」的美譽。各地瓷窯紛紛仿效,「當時則效,著行於海內」已發現有江西境內的吉州窯……浙江的江山泰順窯等,形成了一個景德鎮為中心的青白窯瓷系。

〈浮梁瓷局的設立及其他〉徐文 景德鎮陶瓷學院學報 1982年10月第3卷第1期

元初吉州窯工遷入景德鎮做工,都是有具可考的;

〈陶錄〉載:景德鎮陶工,元初多永和人。明吉州太守吳炳《遊記》:「相傳陶工作器,入窯變成玉,工懼事聞于上,封穴逃至鐃,今景德鎮陶工故多永和人」

‚直至一九四九年解放後初期,景德鎮的河下碼頭「吉安幫」的利供曾長期賴以生存,而坐落市南區戴家弄的「盧陵書院」,數百年來一直是吉州人聯鄉誼的場所

ƒ〈中國的瓷器〉一書說:「元代只設立了一個『浮梁瓷局』這個局的勞動力是由各地戰俘和屠城時獲赦的匠俘組成的」該文筆者認為這些匠俘是來自於吉州窯。

「新平冶陶始於漢也」景德鎮的製瓷是早於晚唐的吉州窯的,為什麼有「先有吉州窯後有景德鎮」的傳統呢?以劃時代的青花瓷來說,則不是沒有道理的。

從文獻資料可知,吉州窯創燒於晚唐,興盛於宋,衰落於宋末元初。坐落江西吉州永和鎮,有附近樹木水源(贛江)及瓷土供應豐富之利,是宋代南方一大民窯窯場,與北方定窯、磁州窯,鄰近景德鎮窯有密切關係,一方面吸收定窯的工藝,大量仿製定器,而有「南定」之稱,另方面又得磁州窯的繪畫技術,燒製白瓷釉下彩,為磁州窯系之一,更效鄰近景德鎮盛名之「鐃玉」青白瓷,加入了青白瓷外銷之列,更在黑釉器工藝走出自己路線,剪紙貼花、葉紋碗、玳瑁釉等,在繪畫技術上又成立自己獨有的紋飾,這種種成績是充分表現了吉州窯陶工的智慧與能力,不難想像到他們後來於景德鎮元朝廷的浮梁瓷局會創燒出元官窯青花瓷的結果。亦是可證他們在南宋時除用鐵為繪料於白瓷釉下彩,會用到鈷料,原因其一是江西是中國產鈷礦的地方之一,有地利之便,吉州地區的盧陵及永豐土青都可作為鈷料來源。其二鈷料在唐代河南鞏縣窯已被利用造唐三彩的藍彩。以吉州窯陶工對北方窯場的倣效能力,不難也會試用鈷料為彩繪顏料。

在造倣定器與倣景德鎮青白瓷的製瓷基礎上,加上吸收自磁州窯的繪畫藝術又加上附近鈷料的取得,一件成熟的青花瓷是自然而然的產生。

從出土資料看吉州窯

20世紀50年代以來,江西省文管會,吉安縣文化館等考古隊先後在吉州窯遺址進行了實地考察和發掘。

Ⅰ 1953年吉安縣文化館何國維等人在吉州窯遺址試所調查,了解當地地形,將其中十八個較大的遺址編號,以桐木橋及蕭家為界,分南北兩區,南部多白瓷,北部多黑瓷。黑瓷胎骨鬆,顏色黃,體厚,器底大多都有文字,如「吉」「記」等字為記。白瓷胎骨較細密,體質薄近定瓷。有印花及繪花兩種,口唇有厚薄及沙口,繪花的白地黑紋與磁州窯近似,式樣較複雜,多大件,器底也有畫花或青釉所寫的「吉」字「記」字。渣餅雖有,但數量不多,當時似仍有以碗套碗重疊入窯的做法。又找到青原山誌所說:「取雞崗龍度膩土作器」的雞崗龍度取土的地方。

Ⅱ 1974年江西省文管會在(永和窯)吉州窯遺址試掘,從地層疊壓關係得知,最下層為青白瓷,上層為黑釉及白地釉下黑彩器。出土標本有大量覆燒器物,以盤碗為主。標本中還有一種較粗糙的,在碗的裏部印「吉」、「記」等字樣,這種覆燒器物的時代為南宋。下層所出標本系北宋時期青白瓷。本以為該窯停燒於南宋末年,但從出土的瓷器及窯址遺存的標本說明元代仍繼續燒製瓷器直至明代後期。

Ⅲ 1975年夏天,唐昌朴等人調查吉州窯遺址時,於松林坡窯堆的破土斷面發現了青花小碟殘器,青花大碗殘器一件,及燒結青花瓷盤一件。(圖1-16) (圖1-17)

青花小瓷碟,圓形,胎灰白,環底露胎。碟內沿用青料塗繪粗

細線兩週,碟內繪草葉紋,青料色淡青泛黑,流散性強。

‚青花大碗殘器,胎釉與小碟相似,圈足稍高露胎。

ƒ燒結青花盤,入窯疊壓過重,匣體破裂,粘釉燒結的結果。

這三件青花瓷的發現,認為是研究宋青花的初步依據。

Ⅳ

1980年10月~12月 經國家文物事業局批准,考古隊在吉州窯進行發掘,重點在窯床和作坊各一處,並對其餘23處廢窯堆進行逐個檢查和小型探掘,揭露面積約

Ⅴ1990年9月至1991年4月,1991年10月至1992年1月,江西省考古研究院,臨江窯在贛江東岸,天玉山西麓,與南麓著名瓷土產地青原山雞岡嶺毗連。出土資料證明,臨江窯是一處新發現的吉州窯系的大窯場。始燒於五代,比吉州窯晚一些,終燒時間為晚明。

五代所出「吉」、「記」等字款的乳白釉瓷,宋代黑釉,白地彩繪瓷,綠彩瓷等在造型、胎質、釉色、紋飾特徵與吉州窯產品一致。明代大量燒造青花器,吉安市天玉鄉臨江窯遺址發掘出土大量明代青花器,解決了吉州窯地面散存的零星青花瓷片窯口所在地。找到了〈陶錄〉記載的「吉州分窯」,印證了「瓷繪青色,自宋有之,最初得青,在贛之吉安。」的記載。從出土器物顯示

終明一代都有燒造。

從青花瓷的造型紋飾款識和燒造工藝都與明代青花瓷內外滿釉、瓷質細白特徵吻合。此次發掘並未有宋青花瓷的發現。臨江窯有沒有在宋時燒製青花瓷的問題要等到將來發掘資料出現。

Ⅵ 2006年10月至2007年5月江西省文物考古隊又再一次在吉州窯遺址進行調查和勘探,有代表性的選擇八處不同地點,窯門嶺、茅庵嶺、下瓦窯嶺、老街等地,揭露面積

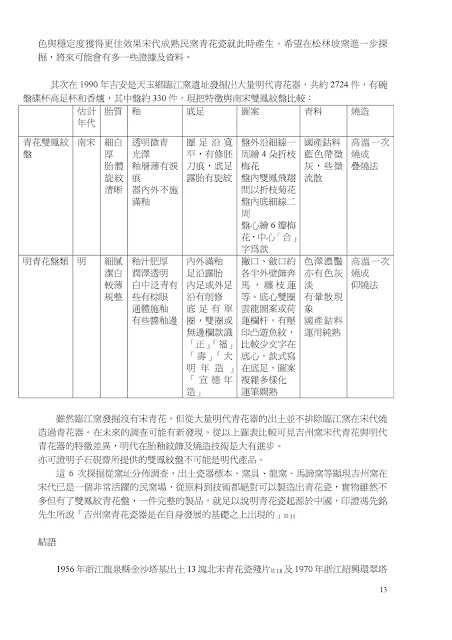

1953年至2007年6次吉州窯的探掘,都對青花雙鳳紋盤的認窯口過程有所幫助。最重要的一次是1975年在松林坡窯的破土斷層中所發現的三件宋青花殘片,現把它們與青花雙鳳紋盤作一比較:

從以上圖表估計宋吉州窯燒製青花瓷的過度階段,北宋時醬褐釉青瓷停燒,新出青白瓷和黑釉所以早期青花試製品是用青白瓷,圖案簡單,青料運用還不熟練見於jk,到南宋是吉州窯的

|

|

j青花小碟殘器 (窯址出土) |

k青花大碗殘器(窯址出土) |

l燒結青花盤(窯址出土) |

m青花雙鳳紋盤 (傳世品) |

|

估計年代 |

北宋早期 |

北宋 |

南宋早期 |

南宋 |

|

胎質 |

灰白 |

灰白 |

細白 |

細白 |

|

釉 |

青白釉 |

青白釉 |

釉色淺淡 光澤瑩潤 比jk佳 |

透明釉微青 光澤瑩潤 釉層薄有淚痕 |

|

底足 |

環底露胎 |

圈足稍高露胎 |

燒結不辨 |

圈足沿寬平,有修胚刀痕,底足露胎有旋紋 |

|

圖案 |

碟內沿粗細線圈兩週 碟心草葉紋 |

簡單花草紋比小碟稍精 |

盤沿和圈足小朵青花圖案 |

盤外沿細線一週繪4朵折枝梅花 盤內雙鳳飛翔間以折枝菊花 盤內底細線二週 盤心繪6瓣梅花,中心「合」字為款 |

|

青料 |

國產鈷料 色淡青泛黑 流散性強 |

國產鈷料 淡青與小碟同 |

國產鈷料

|

國產鈷料 藍色帶微灰,些微流散鈷料的運用比jk有大進步 |

|

燒造 |

高溫一次燒成 仰燒 |

高溫一次燒成 仰燒 |

高溫一次燒成 疊燒產生 |

高溫一次燒成 疊燒法 |

鼎盛期,盛燒白瓷釉下彩及黑瓷,此時胎釉及燒製技術都有所進步,例l白瓷釉下彩所採用的瓷土取於產白膩土的雞岡龍度,釉質從青白釉改為透明微青,繪畫技術吸收到北方磁州窯的釉下彩繪又更進步,所以看到例m雙鳳紋盤的圖案是成熟流暢。鈷料的運用也有了進步且發展出自己獨特的紋飾,如雙鳳紋盤心繪一朵梅花,呈色與穩定度獲得更佳效果宋代成熟民窯青花瓷就此時產生。希望在松林坡窯進一步探掘,將來可能會有多一些證據及資料。

其次在1990年吉安縣天玉鄉臨江窯遺址發掘出大量明代青花器,共約2724件,有碗盤碟杯高足杯和香爐,其中盤約330件,現把特徵與南宋雙鳳紋盤比較:

|

|

青花雙鳳紋盤 |

明青花盤類 |

|

估計年代 |

南宋 |

明 |

|

胎質 |

細白、厚、胎體旋紋清晰 |

細膩、潔白、較薄、規整 |

|

釉 |

透明微青、光澤、釉層薄有淚痕、器內外不施滿釉 |

釉汁肥厚、潤澤透明、白中泛青有些有棕眼 、通體施釉、有些醬釉邊 |

|

底足 |

圈足沿寬平,有修胚刀痕,底足露胎有旋紋 |

內外滿釉 足沿露胎 內足或外足沿有削修 底足有單圈,雙圈或無邊欄款識「正」「福」「壽」「大明年造」「宣德年造」等 |

|

圖案 |

盤外沿細線一週繪4朵折枝梅花 盤內雙鳳飛翔間以折枝菊花 盤內底細線二週 盤心繪6瓣梅花,中心「合」字為款 |

撇口、歛口約各半外壁飾奔馬,纏枝蓮等。底心雙圈雲龍圖案或荷蓮欄杆,有壓印凸游魚紋,比較少文字在底心,款式寫在底足,圖案複雜多樣化 運筆嫻熟 |

|

青料 |

國產鈷料 藍色帶微灰,些微流散

|

色澤濃艷亦有色灰淡 有暈散現象 國產鈷料運用純熟 |

|

燒造 |

高溫一次燒成 疊燒法 |

高溫一次燒成 仰燒法 |

雖然臨江窯發掘沒有宋青花,但從大量明代青花器的出土並不排除臨江窯在宋代燒造過青花器。在未來的調查可能有新發現。從以上圖表比較可見吉州窯宋代青花與明代青花器的特徵差異,明代在胎釉紋飾及燒造技術是大有進步。

亦可證明子石硯齋所提供的雙鳳紋盤不可能是明代產品。

這6次探掘從窯址分布調查,出土瓷器標本、窯具、龍窯、馬蹄窯等顯現吉州窯在宋代已是一個非常活躍的民窯場,從原料到技術都絕對可以製造出青花瓷,實物雖然不多但有了雙鳳紋青花盤,一件完整的製品,就足以說明青花瓷起源於中國,印證馮先銘先生所說「吉州窯青花瓷器是在自身發展的基礎之上出現的」。